理学療法室

紹介・取り組み泉大津急性期メディカルセンター 理学療法の現場から一覧に戻る

この泉州地域の笑顔と元気を守りたい。

── 地域とともに歩む理学療法士たちの物語

ここ泉大津は、大阪湾に抱かれた港町。

古くは「おづ」と呼ばれ、人と人とのつながりが深く息づく、あたたかな土地です。

朝、海辺にはやわらかな光がゆっくりと降り注ぎ、夕暮れには、潮風とともに人々の暮らしが穏やかに流れていきます。

泉大津急性期メディカルセンターの理学療法士は、この泉州地域の笑顔と元気を守りたい。

その想いを胸に、高い専門性と、あたたかなまなざしで日々業務に取り組んでいます。

そして、このまちを元気にしていく「主人公」は地域に暮らす皆さん一人ひとり。

私たちは、そのそばで寄り添い、支え合うよきパートナーでありたいと願っています。

このページでは、そんな私たちの想いや取り組みの物語をどこよりもくわしく、丁寧にお伝えしていきます。

理学療法士ってどんな職種ですか?

私たち理学療法士(Physical Therapist:PT)は、けがや病気によって身体に障害を抱えた方、あるいはそのリスクがある方に対して、「座る」「立つ」「歩く」といった日常の動作を、再び自分の力でできるよう支援しています。

動きの専門家として、医学的な視点に基づきリハビリテーションをおこない、身体機能の回復・維持、そして障害の悪化予防をめざします。

一人ひとりの「できる」を育て、その人らしい生活の実現をお手伝いする――

それが、私たち理学療法士の役割です。

急性期の理学療法ってどんなことをしますか?

1. 運動療法で体を動かす力をサポートします

ご入院中であっても、回復のためには体を動かすことが大切です。

動くことで、身体はもちろん、気持ちも前を向いていきます。

たとえば、がん治療中の方には、体力や筋力を維持・回復する運動を、心臓や呼吸器の病気の方には、心肺機能を整える運動を、それぞれの病状や目標に合わせて、私たちは適切な運動を支援します。

少しずつでも、「できる」が増えていく...その積み重ねが、確かな回復へとつながっていきます。

コラム① 元気を保つ、いちばん身近な健康習慣

「運動=筋トレや体力づくり」と思われがちですが、それだけではありません。骨を強くしたり、気分を前向きに保つなど、心と体の健康にさまざまな効果があります。

近年では、「体調が悪くなってから」ではなく「元気なうちから運動を続ける」ことの大切さが注目されています。運動は、骨粗しょう症の予防はもちろん、ロコモ(ロコモティブシンドローム:運動器の衰えによって移動が難しくなる状態)や、フレイル(加齢による心身の虚弱状態)の予防にも役立ちます。さらに、認知症の発症を遅らせる可能性も指摘されています。

ただ、年齢や体調によって「どんな運動がよいか」「無理をして悪化しないか」と不安になる方も少なくありません。そんなときは、理学療法士が体の状態に合わせて、無理なく続けられる運動をご提案します。

毎日をいきいきと過ごすため。運動は、未来の健康を守る習慣です。

2. 物理療法で痛みをやわらげます

- 温熱療法・超音波療法

筋肉や関節などをじんわりと温めることで、痛みをやわらげ、動きやすさを引き出します。 - 電気刺激療法

電気の力で筋肉の動きをサポートし、弱くなった筋力の維持や回復を助けます。

これらの治療法は、運動を安全に、そして効果的におこなうための“土台づくり”。

「動けるからだ」への第一歩を、やさしく後押しします。

3. 基本的な動作の練習をサポートします

「寝返り」「起き上がり」「座る」「立ち上がる」「歩く」――

どれも、毎日の暮らしを支える大切な動きです。

私たち理学療法士は、こうした基本動作の練習を通して“その人らしい日常”をサポートしています。

特徴を教えてください!

1. 多様な疾患に対応しています。

泉大津急性期メディカルセンターでは、医師の指示のもと、多様な疾患に対応した理学療法を提供している点が特徴です。

たとえば、こんな方々が対象です。

- 脳血管疾患(脳梗塞・脳出血など)

- 脊髄疾患(脊髄損傷など)

- 整形外科疾患(骨折・人工関節置換術後など)

- 呼吸器疾患(肺炎・COPDなど)

- 廃用症候群(筋力・体力の低下)

- 血液疾患、固形がん治療中・治療後の方

- 心大血管疾患(心筋梗塞・心不全・弁置換・動脈解離など)

コラム② さまざまな急性期の理学療法士の役割

急性期医療の現場では、理学療法士は患者さんの回復を多角的に支える重要な役割を担っています。

今回は特に、心臓リハビリテーションとがんのリハビリテーションにおける一般的な理学療法士の役割についてご紹介します。

- 心臓リハビリテーションにおける理学療法士の役割

心臓リハビリテーション(心リハ)は、心筋梗塞や心不全、心臓手術後の患者さんが、安心して日常生活へ復帰できるよう支援する、多面的で包括的なプログラムです。

心臓病に関する知識の提供をはじめ、お薬の管理、食事や生活習慣の見直し、再発予防や禁煙支援、心理的な不安やうつ状態への配慮など、幅広い視点からアプローチします。こうした総合的な取り組みにより、心疾患の再発予防と、長期的な健康の維持をめざしています。

当院の理学療法士は、医師の指導のもと心電図や血圧をモニタリングしながら、安全な範囲での運動療法を、基本的に入院中の患者さんに実施しています。

また身体機能の回復をサポートするとともに、退院後の生活を見据えた運動指導もおこなっています。

- がんのリハビリテーションにおける理学療法士の役割

がん治療の進歩に伴い、がん患者さんの治療後の生活の質(QOL)を支えるリハビリテーションの重要性が高まっています。

がんのリハビリテーションとは、手術後の筋力低下や歩行障害、抗がん剤や放射線治療による倦怠感、呼吸機能の低下、リンパ浮腫などの身体的な課題に加え、精神的・社会的な困難にも対応する包括的なケアです。

がんリハビリテーションは医師や看護師、作業療法士、管理栄養士、臨床心理士など多職種が連携しておこなうチーム医療の一環であり、理学療法士は身体機能の専門家として重要な役割を担っています。

理学療法士は、がん患者さんの身体機能の回復と維持に注力し、安全で効果的な運動プログラムの作成と指導をおこないます。治療経過や個々の体調に応じて無理のない運動を提案し、患者さんが「できること」を少しずつ増やしていけるよう支援します。

当院では、主に血液がんの患者さんにも積極的に理学療法をおこなっており、クリーンルーム内での運動支援も実施しています。

クリーンルーム内では感染予防のため活動が制限されやすく身体や認知機能の活動性が低下しやすい環境にあります。こちらの機器は、そうした状況でも安全に認知トレーニングと自転車運動を同時におこなえるように設計されています。モニターに映し出される計算課題や、ものを見つけてタッチする課題に取り組みながら、自転車のペダルをこぎます。

骨髄移植や抗がん剤治療の影響で、運動や認知機能を使う機会が減ってしまうことがあるため、予防的な介入として実施しています。

2. 早期離床で日常生活と自信の回復を促進しています

「こんなに早く体を動かして大丈夫?」

そんな不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。

でも、ご安心ください。

病状に応じて、適切なタイミングで少しずつ身体を動かすことは、筋力や体力の低下を防ぐだけでなく、「また動けた」という自信の回復にもつながります。

一方で、長い時間身体を動かさずにいると...

- 筋力が低下したり関節が固くなる

- 血流が滞り、血栓ができやすくなる

- 息苦しさや体力の低下を起こす

といった影響が出てしまうこともあります。

こうしたリスクを最小限に抑え、よりよい回復をめざすために、当院の理学療法士は、医師の指示のもと、さまざまな職種と連携しながら、患者さん一人ひとりの体調に合わせて、早期から安全で無理のない運動をご提案しています。

コラム③ 早期リハビリテーションの大切さについて

入院すると、どうしてもベッドで過ごす時間が長くなりがちです。でも、長い間寝たままでいることが、実は体にとって大きな負担になることをご存じでしょうか?

数日から数週間ずっと横になっていると、心臓や肺の働きが弱くなったり、筋肉が細くなったり、骨がもろくなったりします。年を重ねたときと同じように、体の機能が大きく落ちてしまうこともあるんです。

そこで最近は、「早期リハビリ」がとても大切にされています。病気やけがの治療が始まったあと、医師の判断のもとで、できるだけ早く少しずつ体を動かし始めることがすすめられています。

たとえば集中治療室(ICU)で治療を受けている重い病気の方でも、早めに体を動かすことで、呼吸器の使用期間が短くなったり、意識がぼんやりする「せん妄」という状態が減るなど、良い効果がたくさんあることがわかってきました。

また脳卒中の方も、状態をしっかり見ながら早くリハビリを始めることで、退院後の生活や歩く力が良くなることが知られています。

もちろん、すべての方がすぐに始められるわけではありませんし、無理は禁物です。でも安心・安全を第一に考えながら、早く動き出すことが回復への第一歩です。

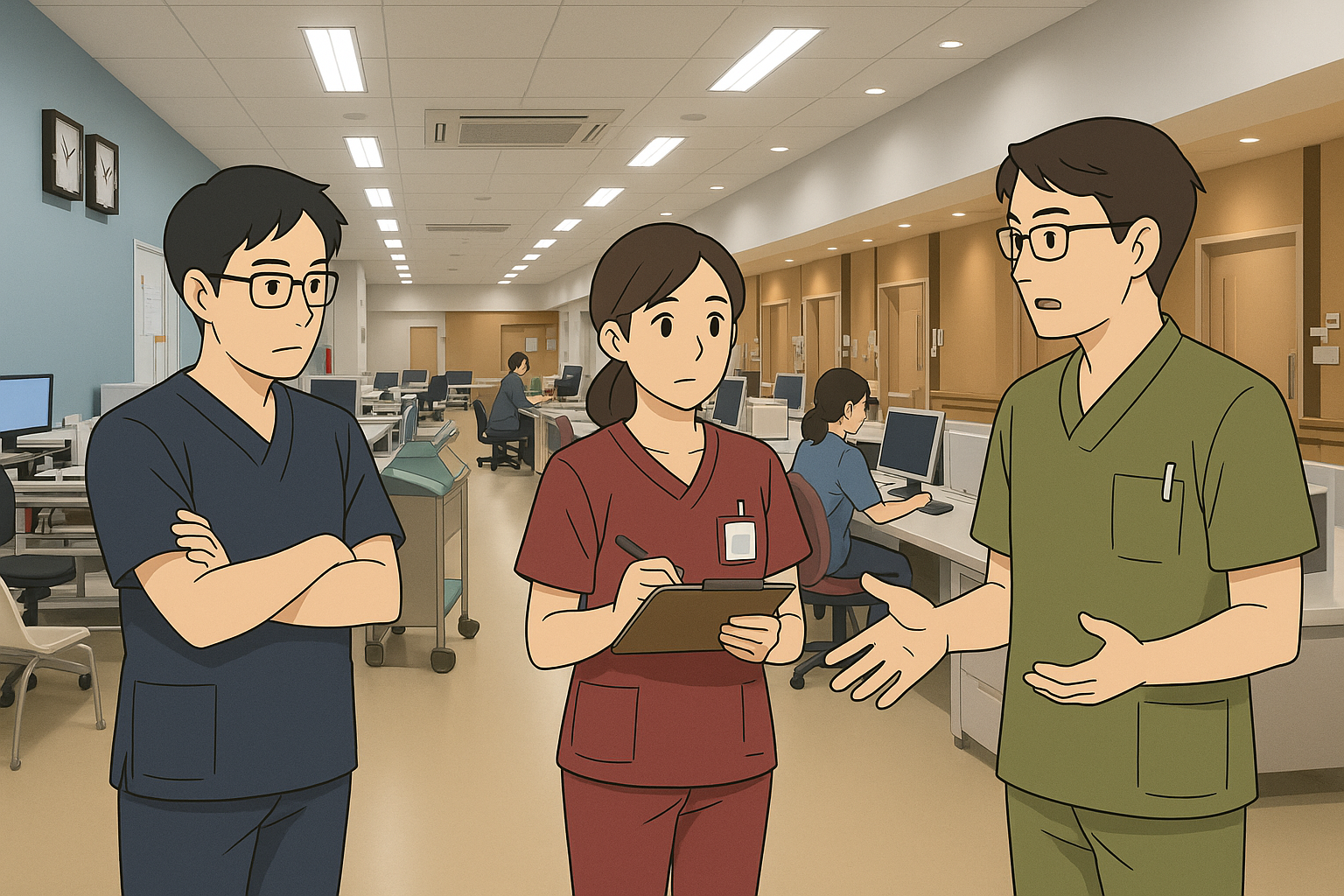

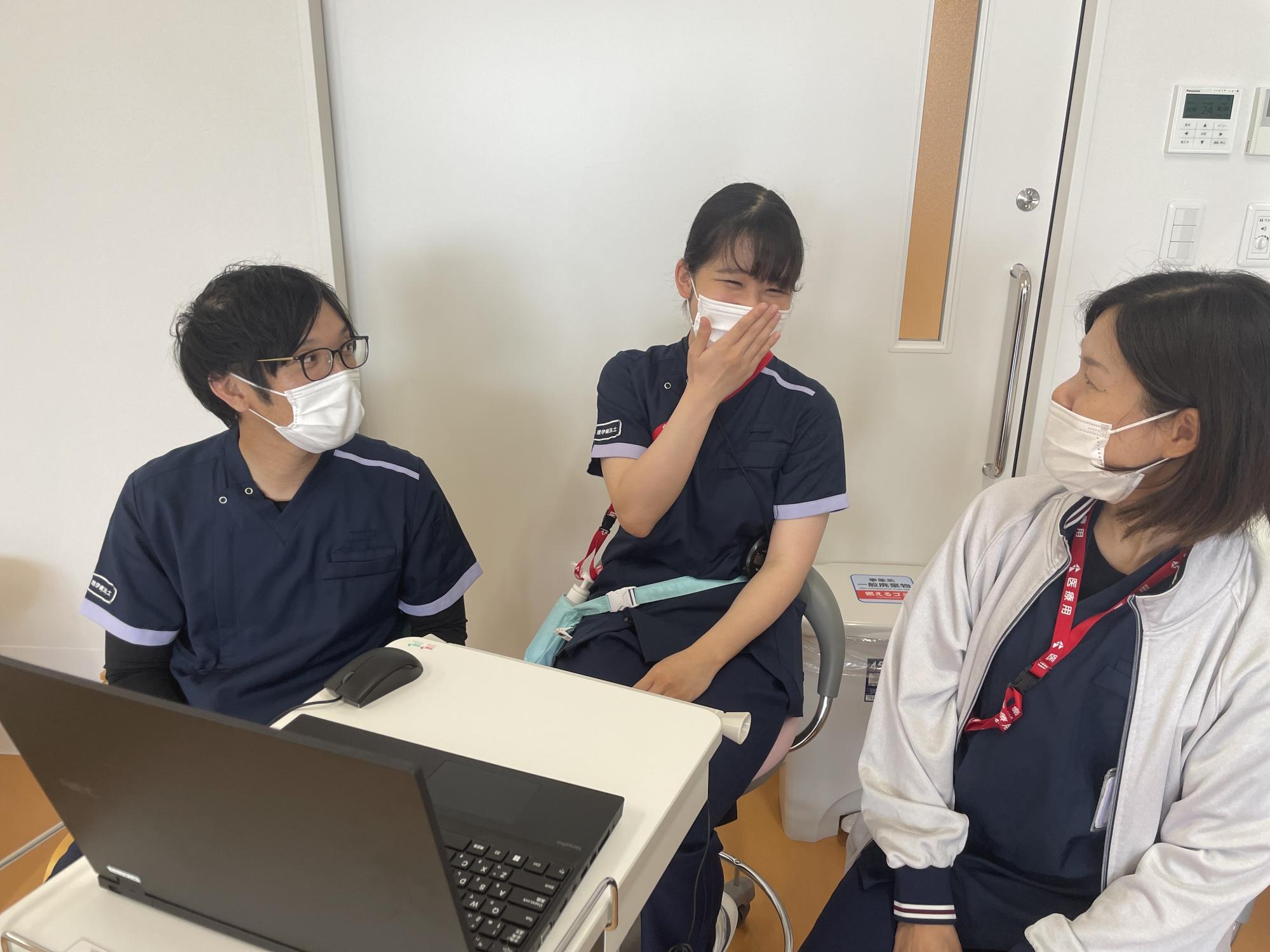

3. たくさんの専門職としっかり連携しています

私たちは、患者さんの回復を支えるために、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、医療ソーシャルワーカー(MSW)など多職種と連携しています。

泉大津急性期メディカルセンターでは、サービスステーション・病室・リハビリ室が近くにあり、日常的に自然なコミュニケーションが生まれる環境です。

多職種で、リアルタイムに、現場で相談や情報共有をおこなうことを大切にしており、これこそが理想的な多職種カンファレンスだと考えています。

また、各病棟でおこなわれる定例カンファレンスにも参加し、患者さん一人ひとりに合わせた最適な支援をチームで検討しています。

コラム④ みんなで支えるリハビリテーション〜多職種連携ってなに?〜

集学的リハビリテーションとは、いろいろな専門家がチームとなって協力し、患者さんの体だけでなく、心のことや生活のことまで、トータルにサポートするリハビリのことです。

ひとりの専門家だけでがんばるのではなく、たくさんの職種が同じ目標に向かって力を合わせることで、より良い効果が期待できます。

具体的には、

- いろんな視点から患者さんの状態を見て、ぴったりの目標を決めたり、介入をおこなったりする

- チームで支えることで、治療の効果を高め、できるだけ早く社会や自宅での生活に戻れるようにする

- それぞれの専門家の得意なことを活かし、しっかりとした支援の仕組みを作る

つまり、知識や技術に加えて「チームワーク」がとても大切なんですね。

どのような環境でおこなっていますか?

当院には、リハビリテーション室が2つあります。

- 病室からの移動が少ないため、負担を抑えて理学療法を受けていただけます。

- スタッフの動線が効率的に設計されているため、スムーズな業務を可能にしています。

【5階リハビリテーション室】

落ち着いた雰囲気のなかで、ゆったりとリハビリに取り組める空間です。

5階には作業療法のブースや言語聴覚療法室もあります。

【6階リハビリテーション室】

自転車のような運動機器「エルゴメーター」が設置されており、ペダルをこぎながら、体力や持久力の回復を目指した運動がおこなえます。

窓の外には泉大津の街並みが広がり、心地よい景色を眺めながら、気持ちよく運動していただけます。

当院の2つのリハビリテーション室は、以下のリハビリテーション施設基準Ⅰを満たした環境となっています。

- 脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ

- 心大血管リハビリテーション料Ⅰ

- 運動器リハビリテーション料Ⅰ

- 廃用症候群リハビリテーション料Ⅰ

- 呼吸器リハビリテーション料Ⅰ

- がん患者リハビリテーション料

どんな人が働いていますか?

生長会・悠人会の理学療法士の特徴は、多様な現場での経験と、広い視野を持っていることです。

当法人では、理学療法士として入職すると、急性期病院、回復期病院、地域包括ケア病棟、介護老人保健施設、特別養護老人ホーム、訪問リハビリ、自費リハビリなど、法人内のさまざまな施設のいずれかに配属されます。

また、希望する職員には「法人内留学制度」も設けており、別の施設でおよそ半年~1年間勤務することで、さらに経験の幅を広げることができます。

転職することなく、複数の現場を経験できる。これは、生長会・悠人会ならではの魅力です。

こうして育った理学療法士たちは、どのような現場でも対応できる柔軟さと、地域包括ケアに求められる多角的な視点を備えています。

| 性別 | 構成比 |

|---|---|

| 男性 | 58.3% |

| 女性 | 41.7% |

| 年齢層 | 構成比 |

|---|---|

| 20代(20~29歳) | 33.3% |

| 30代(30~39歳) | 50.0% |

| 40代(40~49歳) | 16.7% |

法人内留学を経験した理学療法士の声

理学療法士・男性(13年目)

私はもともと全く別の業界で働いていましたが「誰かの力になりたい」という強い思いから、理学療法士を目指しました。

この道に進んでから、府中病院で急性期から回復期まで幅広い患者さんを担当し、多くの経験を積んできました。

特に印象的だったのは、ベルランド総合病院への短期留学です。運動器を始め、多様な疾患や、様々なスタッフの考え方に触れることができ、この経験を通して「運動器認定理学療法士」を目指すことを決意しました。現在はその資格も取得し、日々の臨床で患者さんのために活かしています。

現在は、法人内の「運動器リハ」グループで法人内他施設のスタッフと研究活動にも取り組んでいます。もともと統計や研究は苦手でしたが、経験豊富で気軽に相談できる先輩が周りにいるため、安心して挑戦できています。

また、患者さんやご家族から頂くお礼の手紙が、私の日々の大きな励みです。

理学療法士として、まだまだ未熟な部分もあります。しかし、患者さんの目標に寄り添い、共に歩んでいくことに大きな喜びを感じています。これからも、患者さんの人生を豊かにするサポートができるよう、日々努力を重ねていきたいと思います。

理学療法士・男性(13年目)

振り返ってみると、法人内の4か所もの病院で経験を積んできた自分にちょっと驚いています。阪南市民病院では急性期から回復期まで幅広くリハビリを担当し、特に「早期離床」やリスク管理の大切さを学びました。法人内留学制度を利用してベルランド総合病院へ行き、新しい視点やチームの雰囲気に触れたことも大きな財産です。府中病院での急性期リハビリ経験を経て、現在は泉大津急性期メディカルセンターで勤務しています。

後輩指導や子育てに忙しい毎日ですが、子どもに顔をなでまわされる時間に癒されながら、後輩や子どもの成長を喜んでいます。そして何より、患者さんや家族、そして自分自身も、一歩ずつ自分のペースで成長していけるように支えていきたいと思っています。心臓リハビリテーション指導士の資格も取得し、これからも無理せずゆっくり、しっかりやっていきたいと考えています。

コラム④ 広い視点のセラピストが地域を救う?

理学療法士と聞くと、「病院でリハビリを担当する人」というイメージを持つ方も多いかもしれません。でも実際には、理学療法が求められる場所は年々広がっています。

入院中のリハビリだけでなく、退院後の暮らしの支援や介護予防、さらには地域の健康づくりまで。関わる場面は、医療から介護、そして地域生活へと広がりつつあります。

さらには医療保険外の「自費リハビリ」もあります。

こうした変化の背景には、「地域包括ケア」や「トータルヘルスケア」という考え方があります。

病院だけで完結するのではなく、地域や家庭、そしてその人の人生そのものを支える――。

理学療法士も、生活の場に寄り添う視点や、多職種と連携する姿勢がますます求められるようになってきました。

たとえば――

- 在宅支援では、医学的な知識や急変リスクへの対応力が必要になります。

- 一方で、急性期病院では、「この人は家でどう暮らすのか?」という生活環境への理解が欠かせません。

このように、医療と生活の両方にまたがる知識と視点は、一つの職場の経験だけでは得にくいこともあります。

これからの理学療法は、より柔軟に、より広い視野で。それが、「その人らしく暮らす」ための支援につながるのだと思います。

「働き方」を教えてください!

泉大津急性期メディカルセンターの理学療法士の合言葉。それは「余裕」です。

セラピスト自身が心と体に“余裕”を持つこと。

それは決して怠慢ではありません。

その余白こそが、安全で質の高いリハビリを支え、学びの基盤を築いていきます。

私たちは「余裕」を生み出すために、次のような姿勢を大切にしています。

- パートナーの笑顔と健康という本来の目的に立ち返り、「やるべきこと」に集中する

- 業務の効率化を日々意識する

- 目の前のことに追われすぎず、未来を見据えた計画的な行動を選ぶ

- 互いに協力し、助け合う関係を築く

これは理学療法においても、同じです。

「早く良くならなければ」「たくさんリハビリしなければ」――

そんな焦りや不安を抱えることもあるかもしれません。

がむしゃらに頑張ることが、一時的に心の支えになることもあります。

けれど、焦りや不安がときに回復の妨げになることもあるのです。

私たちが大切にしているのは、「たくさんやるほど良い」という考えではなく、“適切なことを、適切な量で、しっかり続けていくこと”。

そして、やがて自分の力で前に進めるようになること(=自走)です。

明るい未来を見据えて、“余裕”のある理学療法を、私たちは目指しています。

理学療法士の一日の流れ

集中力が必要とされる急性期における理学療法。

私たちが一番大切にしているのは「余裕」です。

しっかり働き、しっかり学び、しっかり休むがMC流。

そのため常に、みなさんの「笑顔と元気」につながる本質的かつ効率的な働き方を追及します。

- 8:45

朝礼

一日の始まりは朝礼から!

みんなで今日の予定や状況を共有することから始まります。 - 9:00

午前

カルテで情報を収集。

病棟とリハビリ室が近いのでスムーズに理学療法を進められます。

- 12:30

休憩

院内の食堂はおいしくコスパ良好と評判!

毎日のメニューを楽しみにしています。

愛妻弁当を広げている人も。

それぞれの方法でしっかり午後の集中力をチャージします。

- 13:30

午後

委員会活動への参加や多職種との情報交換も。

多職種の距離感の近さが自慢です。当院での経験のすべてが医学的リハビリテーションの学びの場です。

私たちは日々の気づきを大切にし、現場でともに学び成長することを目指しています。

- 17:15

退勤

しっかり休んで私たち自身も自分らしくを追及。

みなさんにエネルギーを還元します。

教育体制を教えてください!

私たちの成長の合言葉――「みんなでレベルアップ」

レベルアップの基本は「経験値」です。

私たちの仕事は、ある意味「職人技」。

頭の中の知識だけでは良い理学療法はできませんし、技術は一朝一夕で高まるものではありません。

心に「余裕」をもち、一歩ずつがモットー。

幸いにも当院は、医学的リハビリテーションを学ぶための絶好の「学び場」です。

私たちの毎日の経験を通した「気づき」積み重ねこそが、成長と学びに直結しています。

とはいえ、急性期の病状が不安定な時期の理学療法には、集中力と判断力が求められます。

経験の浅い方にとっては不安も多いでしょう。

そんな不安の一番の特効薬は「相談すること」です。

手前みそで恐縮ですが当院には、法人内のさまざまな領域や施設で経験を積んだ、やさしい理学療法士がたくさんいます。

そして私たちは「何度でも相談してOKルール」を掲げ、相談を大歓迎しています。

ちょっとおせっかいなくらい熱心な先輩が、細かいところまで丁寧に教えてくれます。

なぜなら、教える側にとってもアウトプット=教えることは最高の学習だからです。

だからこそ、「みんなでレベルアップ」が合言葉。

経験の浅い方でも、楽しく安心して働ける仕組みづくりにこだわわり、働き方のカイゼンを常におこなっています。

私たちの想い

この地域の笑顔と元気を守る冒険が、ここから始まります。

1955年の創設以来、私たち生長会・悠人会は、泉州の人々の声に耳を傾け、その時々に本当に必要とされる医療とケアを届けてきました。

急性期から在宅、そして予防へ――

切れ目のないトータルヘルスケアの体制は、この長い旅のなかで、地域とともに自然と育まれてきたものです。

そして2024年12月私たち泉大津急性期メディカルセンター・理学療法室は、この地域の新たな一員として歩み始めました。

私たちの冒険の目的は、ただ一つ。

このすばらしい泉州地域の、笑顔と元気を守ること。

この地域に暮らす人々こそが、物語の主人公。

私たちは、その物語の「よきパートナー」として、ときに支え、ともに立ち向かい、命と暮らしを守り続けています。

けれど、冒険はいつもやさしいものばかりではありません。

社会の変化、高齢化、孤立、そして新たな病――

次々に現れる課題は、まるで強敵のようです。

それでも、私たちの願いは変わりません。

この地域から笑顔や元気が少しずつ失われていくことのないように。

この地域の未来を、ともに創るために。

そしてなにより、ここに暮らす一人ひとりが、“自分らしく生きる”物語を歩み続けられるように。

私たちは、みなさんを支える最高のチームの一員でありたいと願っています。

そして、そんな私たち自身も、“自分らしく生きる”物語の一員です。

恵まれた医学的リハビリテーションを学べる、絶好の「場」を活かして――

一歩一歩、しっかりと経験値をためながら。

そしてここには、仲間がいます。

自分らしく。

ともに学び合い、助け合い、笑い合い、回復しながら。

みんなでレベルアップをし、この社会の課題に立ち向かい、未来を支えるチカラへと変えていきたい。

もしよろしければ――

あなたも、この冒険の仲間になってくれる日を、私たちは心から楽しみにお待ちしています。